Teil 1: Der Schock in der Weltöffentlichkeit

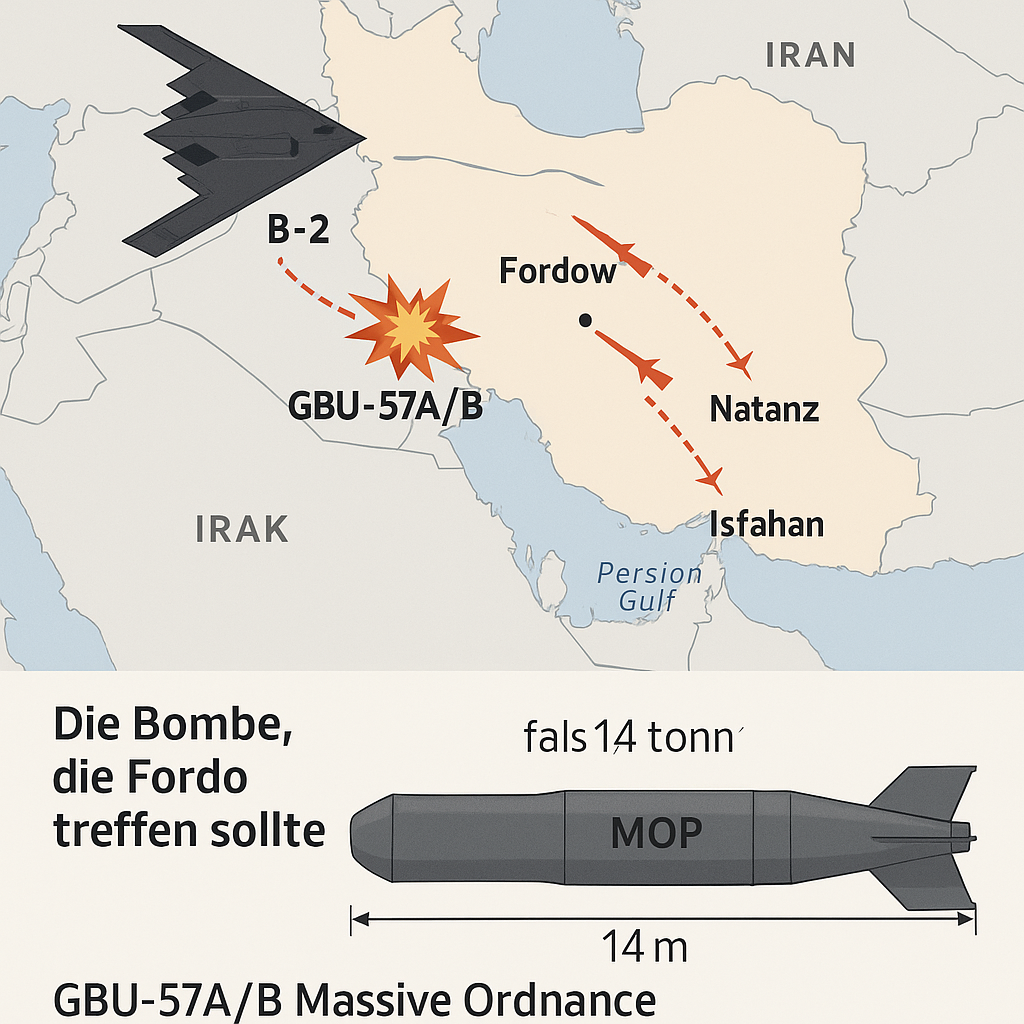

In der Nacht zum 22. Juni 2025 hat sich die internationale Sicherheitslage in einem dramatischen Moment verschärft. Kurz nach Mitternacht Ortszeit griffen US-Streitkräfte unter dem Befehl von Präsident Donald J. Trump drei der wichtigsten Atomanlagen der Islamischen Republik Iran an. Mit bunkerbrechenden Bomben des Typs GBU-57A/B, abgeworfen von Tarnkappenbombern des Typs B-2, wurden die unterirdische Anreicherungsanlage Fordo sowie die Standorte Natans und Isfahan attackiert – ein militärischer Präventivschlag, der nicht nur militärisch, sondern auch politisch als historischer Wendepunkt gilt.

Nur wenige Stunden später trat Trump im East Room des Weißen Hauses vor die Weltöffentlichkeit und verkündete: „Die iranischen Anlagen zur Urananreicherung sind vollständig zerstört. Jetzt ist es Zeit für Frieden.“ Es war nicht nur eine Botschaft an Teheran, sondern an die gesamte Welt – verbunden mit der unmissverständlichen Drohung, dass jede Vergeltung „mit viel größerer Wucht“ beantwortet würde. In seiner bekannt konfrontativen Manier stellte Trump die Angriffe als erfolgreichen Schlag gegen das „weltweit gefährlichste Regime“ dar. Der US-Präsident ließ keinen Zweifel daran, dass er gewillt sei, bei weiterem iranischen Widerstand weitere Ziele ins Visier zu nehmen.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während Israels Premierminister Benjamin Netanjahu den Angriff als „mutigen Schritt von historischer Tragweite“ feierte und Trump für seinen „beispiellosen Einsatz für den Frieden im Nahen Osten“ dankte, zeigte sich UN-Generalsekretär António Guterres „zutiefst beunruhigt“. In einer Mitteilung warnte er vor einer „gefährlichen Eskalation in einer Region, die sich ohnehin bereits am Rande des Abgrunds“ befinde.

Der Iran, seinerseits erschüttert, sprach von einem „barbarischen Akt“ und einer „eklatanten Verletzung des Völkerrechts“. Die staatliche Atomenergiebehörde in Teheran bekräftigte noch am selben Morgen, dass das iranische Atomprogramm unter keinen Umständen beendet werde. Noch bevor Trump seine Rede beenden konnte, feuerten iranische Streitkräfte bereits neue Raketen auf israelisches Territorium ab.

Inmitten der verheerenden Bilder aus Fordo und Natans stellt sich für Beobachter die Frage: Handelt es sich um einen entschlossenen Schlag zur Abrüstung – oder um den Auftakt zu einem neuen Nahost-Krieg mit weltweiten Folgen? Die Antwort darauf hängt nicht nur von Teheran und Washington ab, sondern auch von der Fähigkeit der internationalen Staatengemeinschaft, in einer hochexplosiven Lage den Weg zurück zur Diplomatie zu finden.

Teil 2: Die Operation – Ablauf und militärische Details

Die militärische Operation, die in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2025 über dem Iran stattfand, war nicht nur ein massiver Präzisionsschlag – sie war ein technologisch und logistisch beispielloser Eingriff der Vereinigten Staaten in den Krieg zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran. Ziel war laut US-Präsident Donald Trump die „vollständige und totale Zerstörung der iranischen Anreicherungskapazitäten“. Die ausgewählten Ziele: drei zentrale Atomanlagen des iranischen Nuklearprogramms – Fordo, Natans und Isfahan.

Die Operation begann kurz nach Mitternacht iranischer Ortszeit. Laut US-Medienberichten waren mehrere B-2-Tarnkappenbomber an der Mission beteiligt, die zuvor vom US-Stützpunkt in Missouri gestartet und zwischenzeitlich auf der strategisch gelegenen Militärbasis Diego Garcia im Indischen Ozean stationiert worden waren. Die B-2-Bomber, die sich aufgrund ihrer Tarnkappentechnologie tief in den feindlichen Luftraum bewegen können, gelten als die einzigen Flugzeuge weltweit, die die extrem schweren GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator – kurz MOP – tragen und abwerfen können.

Die Bombe, die Fordo treffen sollte

Die GBU-57 ist eine bunkerbrechende Bombe von gigantischem Ausmaß: fast 14 Tonnen schwer, mit einem sechs Meter langen Sprengkörper, entwickelt speziell zur Zerstörung von unterirdischen, stark befestigten Zielen. Ihr Aufbau ist darauf ausgelegt, selbst gehärteten Beton und Felsformationen in bis zu 60 Metern Tiefe zu durchschlagen, bevor ein verzögerter Zünder die Detonation auslöst. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Fox News wurden bei der Attacke auf die besonders tief gelegene Anlage in Fordo mindestens sechs dieser Bomben abgeworfen.

Das Ziel Fordo war kein zufälliges. Die Anlage, rund 100 Kilometer südlich von Teheran, gilt als das Herzstück des iranischen Atomprogramms und war bislang als praktisch unangreifbar eingeschätzt worden. Der gesamte Komplex liegt tief in einem Berg, geschützt durch mehrere Meter Stahlbeton und Fels. Schon früher galt sie als „rote Linie“ für militärische Interventionen. Laut israelischen Quellen seien bei diesem Angriff nicht nur die oberirdischen Zugänge ins Visier genommen worden, sondern auch die Belüftungsschächte und Zugänge zum Reaktorkern selbst. Ob das Ziel vollständig zerstört wurde, bleibt umstritten – während Trump und US-Militärkreise den Erfolg feiern, spricht Teheran von „oberflächlichen Schäden“ und behauptet, die Anlage sei rechtzeitig evakuiert worden.

Tomahawks auf Natans und Isfahan

Im Gegensatz zu Fordo wurden die Atomanlagen in Natans und Isfahan nicht von Bomben abgeworfen, sondern von Marschflugkörpern aus der Luft und von U-Booten angegriffen. Nach Angaben von US-Quellen wurden rund 30 Tomahawk-Raketen auf die beiden Standorte abgefeuert. Diese Raketen gelten als präzise, hochbeweglich und in der Lage, komplexe Infrastruktur punktgenau zu zerstören. Die Anlage in Natans war bereits 2021 Ziel eines israelischen Sabotageakts gewesen, hatte sich aber davon schnell wieder erholt. Isfahan wiederum ist Standort einer Produktionsstätte für Zentrifugen und Forschungszentren zur Uranverarbeitung.

Militärischer Ablauf und taktische Koordination

Die gesamte Mission wurde laut Informationen aus dem US-Verteidigungsministerium minutiös geplant und soll innerhalb weniger Stunden abgeschlossen gewesen sein. Alle eingesetzten US-Flugzeuge hätten den iranischen Luftraum sicher verlassen und befänden sich „auf dem Heimweg“, wie Trump wenig später über Truth Social mitteilte. Israelische Streitkräfte sollen in die Mission nicht direkt eingebunden gewesen sein, obwohl sie kurz nach dem US-Angriff erneut Ziele im Westen Irans bombardierten – ein klares Zeichen der Koordination, wenn nicht der direkten Mitwirkung.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine kündigten bereits für den darauffolgenden Tag eine ausführliche Pressekonferenz an. In internen Kreisen wurde die Operation als „spektakulär erfolgreich“ und „beispiellos präzise“ bezeichnet – ein Schlag, wie ihn „kein anderes Militär der Welt hätte durchführen können“, so Trump in seiner Rede.

Offene Fragen und erste Zweifel

Ungeachtet der amerikanischen Siegesrhetorik mehren sich die Zweifel, ob die Zerstörung wirklich so vollständig war, wie behauptet. Teheran ließ mitteilen, dass die Anlagen vorsorglich geräumt worden seien. Besonders im Fall von Fordo, das mutmaßlich in mehr als 80 Metern Tiefe liegt, könnte selbst eine GBU-57 an ihre physikalischen Grenzen stoßen – vor allem, wenn die iranische Schutzstruktur stärker war als erwartet.

Tatsächlich meldete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bereits wenige Stunden nach dem Angriff, dass keine erhöhten Strahlenwerte außerhalb der Anlagen festgestellt worden seien – ein Indiz dafür, dass zumindest kein direktes radioaktives Material freigesetzt wurde. Es bleibt offen, ob dies auf eine erfolgreiche Eindämmung durch die iranische Seite zurückzuführen ist – oder ob die Angriffe Teile der Infrastruktur verfehlten.

Was militärisch als voller Erfolg dargestellt wird, bleibt technisch, strategisch und politisch in Teilen umstritten. Doch für Trump war das Ziel klar: eine „spektakuläre Demonstration amerikanischer Stärke“ – mit der unausgesprochenen Warnung an andere Regime in der Welt, darunter Nordkorea oder China.

Teil 3: Die politische Inszenierung – Trump, Netanjahu und die Botschaft an die Welt

Die Bombardierung iranischer Atomanlagen war nicht nur ein militärischer Präventivschlag, sondern auch ein kalkulierter, symbolischer Akt politischer Machtdemonstration – sorgfältig orchestriert von Donald Trump, einem Präsidenten, der seit jeher weiß, wie man Bilder erzeugt. Die Operation, die US-Militärtechnik zur Schau stellte, wurde binnen Stunden in eine globale Inszenierung verwandelt. Die Bühne: das Weiße Haus. Der Hauptdarsteller: Donald J. Trump. Die Botschaft: Die USA sind zurück als unangefochtene Militärmacht – und Trump ist ihr Commander-in-Chief im historischen Moment.

Die Rede im East Room – eine Inszenierung mit Absicht

Am frühen Morgen des 22. Juni, gegen 4 Uhr deutscher Zeit, trat Trump im prunkvollen East Room des Weißen Hauses vor die Kameras. Begleitet wurde er von Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, die demonstrativ hinter ihm standen – ein klares Bild militärisch-politischer Geschlossenheit. Vor dem Rednerpult mit dem Emblem des Präsidenten sprach Trump nur wenige Minuten, doch jeder Satz war geladen mit Pathos, Provokation und strategischer Deutungshoheit.

„Heute Abend kann ich der Welt verkünden, dass die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren“, erklärte er mit fester Stimme. Die USA hätten „den gefährlichsten Waffen der gefährlichsten Regime“ die Grundlage entzogen. Fordo, so Trump in einer bewusst drastischen Formulierung auf seiner Plattform Truth Social: „ist verschwunden.“

Mit der Wiederholung zentraler Sätze – „Jetzt ist Zeit für Frieden“ und „Es gibt noch viele Ziele“ – machte Trump klar, dass der Angriff ebenso als Warnung zu verstehen war: an den Iran, aber auch an Russland, China und alle Gegner Amerikas. Die Sprache war nicht diplomatisch, sondern konfrontativ. Sie diente nicht der Beruhigung, sondern der Demonstration von Stärke.

Die Rolle von Social Media – Trump dominiert den Diskurs

Noch bevor sich Nachrichtensender und internationale Agenturen sortieren konnten, hatte Trump bereits über Truth Social den Ton gesetzt. Stunden vor seiner Rede verkündete er dort den „sehr erfolgreichen Angriff“ und ließ die Welt wissen: „Alle Flugzeuge sind sicher auf dem Heimweg.“ Es folgte ein Post mit den Worten: „JETZT IST DIE ZEIT FÜR FRIEDEN!“ – in Großbuchstaben.

Die Öffentlichkeit wurde in Echtzeit Zeuge eines militärischen Paradigmenwechsels, der nicht mehr durch diplomatische Kanäle, sondern über persönliche Accounts auf sozialen Netzwerken kommuniziert wurde. Das Weiße Haus folgte prompt: Ein offizielles Posting zeigte Trump in entschlossener Pose mit dem Originaltext seines Truth-Posts – ein Stück moderner Kriegspropaganda, das seine Wirkung nicht verfehlte.

Netanjahu: „Trump hat sich ins goldene Buch der Geschichte eingetragen“

Die Reaktionen aus Israel folgten fast gleichzeitig. Premierminister Benjamin Netanjahu, politisch und persönlich eng mit Trump verbunden, ließ in einer Videobotschaft keinen Zweifel daran, wie er diesen Angriff einordnete: „Ein Wendepunkt von historischer Tragweite.“ Trump habe „mit großer Stärke gehandelt“, um dem „gefährlichsten Regime der Welt“ die gefährlichste Waffe zu nehmen. Außenminister Gideon Sa’ar sprach sogar davon, dass sich Trump „ins goldene Buch der Geschichte“ eingeschrieben habe.

Die Inszenierung wirkte abgestimmt – und war es wahrscheinlich auch. Schon zuvor hatte Israel eng mit den USA zusammengearbeitet und seit Mitte Juni iranische Militär- und Nuklearziele angegriffen. Dass die USA nun das technisch anspruchsvollste Ziel übernahmen, war nicht nur militärisch notwendig – es war ein politisches Signal: Die Vereinigten Staaten greifen ein, wenn Israels Existenz auf dem Spiel steht. Und Donald Trump, der sich bei seiner Anhängerschaft als „Friedensbringer mit eiserner Faust“ inszeniert, liefert dafür die mediale Bühne.

Trumps Kalkül – Präsidialer Kriegsherr im Wahlkampfmodus

Dass Trump diesen Moment nutzte, um sich als entschlossener Anführer zu inszenieren, ist kein Zufall. Nur wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl 2025 setzt er auf das Bild des entschlossenen Staatsmanns, der Amerikas Stärke wiederherstellt. Die Angriffe auf Iran kamen, wie Beobachter bemerkten, nur Tage nachdem Trump in Umfragen gegen seinen demokratischen Herausforderer zurückgefallen war. Auch innenpolitisch wirkte die Aktion wie ein Befreiungsschlag – getragen von patriotischer Rhetorik, orchestrierter Bilderflut und einem politisch-militärischen Schulterschluss mit Israel.

Zugleich bedient Trump ein Narrativ, das seit Jahrzehnten in der US-Außenpolitik tief verankert ist: „America as the righteous force.“ In diesem Weltbild sind militärische Eingriffe nicht nur legitim, sondern notwendig, um die „freie Welt“ zu schützen – ein Bild, das in Trumps Worten über den „Tyrannen des Nahen Ostens“ fast biblische Züge annahm.

Eine perfekte Machtdemonstration – mit offenem Ausgang

Die Inszenierung war perfekt. Die politischen Bilder saßen. Doch die Folgen bleiben ungewiss. Trumps Botschaft an den Iran – „Entweder es gibt Frieden, oder eine Tragödie, größer als alles bisher Gesehene“ – war so kompromisslos wie kalkuliert. Doch ob der Iran sich beugt oder zurückschlägt, ob Trump in der Welt als Held oder Brandstifter wahrgenommen wird, entscheidet sich erst in den kommenden Tagen und Wochen. Der Angriff war real – aber ebenso real ist die geopolitische Bühne, auf der er aufgeführt wurde.

Teil 4: Die iranische Sicht – Verurteilung, Widerstand, Rhetorik

Während US-Präsident Donald Trump die Bombardierung iranischer Atomanlagen als „spektakulären Erfolg“ feierte, herrschte in Teheran Wut, Trotz – und auffällige strategische Zurückhaltung. Die offizielle Linie: Die USA hätten internationales Recht gebrochen, die Angriffe seien eine „barbarische Provokation“ – doch das Atomprogramm des Landes werde weitergeführt. In einer Mischung aus scharfer Rhetorik, militärischer Reaktion und demonstrativem Durchhaltewillen offenbarte sich ein Regime, das sich angegriffen, aber nicht bezwungen sieht.

Der erste Reflex: Ablehnung und Abwehr

Nur Stunden nach dem Angriff veröffentlichte die iranische Atomenergiebehörde eine erste Reaktion. Man bestätigte, dass die Atomanlagen in Fordo, Natans und Isfahan getroffen worden seien. Der Angriff stelle eine klare Verletzung der iranischen Souveränität und des Völkerrechts dar. Gleichzeitig wurde betont, dass man sich von diesen Attacken nicht vom „friedlichen Fortschritt“ im Nuklearbereich abbringen lassen werde. „Trotz der bösen Machenschaften ihrer Feinde“, so hieß es, werde man „das Atomprogramm unbeirrt weiterverfolgen“.

Besonders bemerkenswert: Laut iranischen Quellen sei die Fordo-Anlage schon vor dem Angriff evakuiert worden. Mahdi Mohammedi, Berater des Parlamentschefs, erklärte auf der Plattform X (ehemals Twitter): „Know-how kann nicht bombardiert werden.“ Die Schäden seien oberflächlich, das Zentrum der Anlage unversehrt. Aussagen, die wohl sowohl innenpolitisch als auch international signalisieren sollten: Wir sind nicht besiegt.

Peseschkian: „Keine Einstellung des Atomprogramms – unter keinen Umständen“

Präsident Masoud Peseschkian, der sich am Vortag noch telefonisch mit dem französischen Präsidenten Macron über Deeskalation unterhalten hatte, gab sich entschlossener denn je. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA erklärte er: „Der Iran wird sein Atomprogramm unter keinen Umständen einstellen.“ Zugleich betonte er, dass man zur Kooperation bereit sei, um das Vertrauen in die friedlichen Absichten des Programms zu stärken – doch ein Rückzug aus dem Nuklearkurs komme nicht in Frage.

Peseschkian, der als moderat galt, klingt nun wie ein Hardliner – ein Hinweis darauf, wie sehr der Angriff das politische Zentrum in Teheran unter Druck setzt. Denn auch wenn sich das Regime kampfbereit zeigt, wissen die Verantwortlichen, dass eine militärische Konfrontation mit den USA kaum zu überstehen wäre.

Der Gegenschlag: Raketen auf Israel

Die erste militärische Reaktion erfolgte noch während Trumps Fernsehansprache. Der Iran feuerte erneut ballistische Raketen auf israelisches Territorium – laut israelischer Armeeangaben handelte es sich um den ersten direkten Angriff seit über 30 Stunden. Gleichzeitig beschoss Israel erneut militärische Ziele im Westen des Iran, was darauf hindeutet, dass der Schlagabtausch koordinierter und intensiver wird. Der Krieg zwischen Israel und Iran hatte bereits zuvor eskaliert, doch mit dem Eingreifen der USA ist eine neue, gefährlichere Stufe erreicht.

Außenminister Abbas Araghchi kündigte währenddessen „dauerhafte Konsequenzen“ an. Auf X schrieb er: „Die Ereignisse von heute sind ungeheuerlich. Wir behalten uns alle Optionen vor, um unsere Souveränität, unser Volk und unsere Interessen zu verteidigen.“ Im selben Atemzug beantragte Iran eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats – ein Zeichen dafür, dass man international nicht als reiner Aggressor erscheinen will.

Eine kontrollierte Eskalation?

Trotz der martialischen Worte lässt sich in der iranischen Reaktion auch ein gewisses Maß an taktischer Disziplin erkennen. Bislang verzichtete Teheran auf Angriffe gegen US-Stützpunkte im Irak, in Bahrain oder Katar – obwohl dort rund 40.000 amerikanische Soldaten stationiert sind. Ebenso ist bislang keine Blockade der Straße von Hormus erfolgt, obwohl iranische Militärs seit Jahren mit einem solchen Schritt drohen.

Diese Zurückhaltung könnte Teil einer Strategie sein: Der Iran versucht offenbar, sich als Opfer eines Völkerrechtsbruchs zu präsentieren – ohne dabei selbst zur globalen Eskalation beizutragen. Gleichzeitig wird mit gezielten Angriffen auf Israel die eigene Entschlossenheit demonstriert. Die Regierung versucht damit, sowohl innenpolitisch Stärke zu zeigen als auch außenpolitisch nicht vollständig die Kontrolle zu verlieren.

Widerstand als nationales Narrativ

Im iranischen Staatsfernsehen dominierten Bilder von beschädigten, aber nicht zerstörten Anlagen, Interviews mit Offiziellen, die betonten, dass „alles unter Kontrolle“ sei, und historische Verweise auf frühere Konflikte mit den USA. Das Regime inszeniert sich – wie so oft – als standhafter Verteidiger gegen die imperialistische Einmischung von außen. Das Narrativ: Der Iran ist bedroht, aber unbeugsam.

Gleichzeitig fanden am Sonntag Proteste in mehreren iranischen Städten statt – sowohl gegen Israel als auch gegen die eigene Führung. In Teheran kam es laut Beobachtern zu spontanen Demonstrationen, bei denen lautstark der Rücktritt der Regierung gefordert wurde. Doch diese Stimmen blieben in der Berichterstattung unterrepräsentiert – in einer Krise, die Teheran als Test seiner politischen und militärischen Standfestigkeit betrachtet.

Zwischen Trotz und Taktik

Die iranische Antwort auf den US-Angriff ist keine Kapitulation – aber auch keine unkontrollierte Eskalation. Die Regierung in Teheran setzt auf strategische Ambiguität: Widerstand ohne totale Konfrontation. Verurteilung ohne Rückzug. Der Angriff hat den Iran ins Zentrum der weltpolitischen Aufmerksamkeit gerückt – und das Regime versucht nun, sich darin nicht zu verlieren. Ob es dabei erfolgreich sein wird, hängt davon ab, ob es gelingt, eine neue diplomatische Plattform zu finden – oder ob die Eskalationsspirale ungebremst weiterdreht.

Teil 5: Internationale Reaktionen – Zwischen Sorge, Zustimmung und diplomatischer Appelle

Die Bombardierung der iranischen Atomanlagen durch die Vereinigten Staaten hat weltweit intensive und teils widersprüchliche Reaktionen ausgelöst. Während einige Verbündete der USA das Vorgehen unterstützten oder sich betont neutral äußerten, warnten andere eindringlich vor einer gefährlichen Eskalation – und appellierten an alle Seiten, zur Diplomatie zurückzukehren. Die globale Resonanz auf die US-Angriffe offenbarte damit nicht nur geopolitische Bruchlinien, sondern auch die große Unsicherheit über die nächsten Schritte im Nahen Osten.

Vereinte Nationen: Mahnung statt Mandat

UN-Generalsekretär António Guterres reagierte mit außergewöhnlich scharfen Worten. In einer Stellungnahme erklärte er, die US-Angriffe stellten „eine gefährliche Eskalation in einer Region dar, die sich ohnehin am Rande des Abgrunds befindet“. Die militärische Aktion sei „eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit“. Guterres forderte eindringlich, eine Spirale der Gewalt zu vermeiden: „Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg ist Diplomatie.“

Zugleich beantragte der Iran eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats – wohl in dem Versuch, internationale Unterstützung gegen die USA zu mobilisieren. Ob es zu einer Resolution kommen wird, ist jedoch ungewiss: Die USA besitzen im Sicherheitsrat ein Vetorecht. Dennoch zeigte die Debatte in New York deutlich, wie tief gespalten die internationale Staatengemeinschaft über den Angriff urteilt.

Europa: Zwischen Unterstützung, Appell und Überraschung

In Europa sorgten die Angriffe für diplomatische Unruhe. Der britische Premierminister Keir Starmer äußerte sich vergleichsweise klar: Der Iran stelle „eine ernste Bedrohung für die internationale Sicherheit“ dar, die USA hätten gehandelt, um diese Bedrohung zu begrenzen. Zugleich rief er Teheran zu Verhandlungen auf: „Der Iran muss an den Verhandlungstisch zurückkehren – jetzt.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz reagierten zurückhaltender. Wie aus Berliner Regierungskreisen durchsickerte, wurde Merz erst nach Beginn des US-Angriffs durch das Lagezentrum der Bundesregierung informiert – was in Berlin für Verärgerung sorgte. Eine kurzfristig einberufene Schaltkonferenz mit Macron, Starmer und Merz sollte klären, wie Europa in dieser Krise strategisch auftreten könne.

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Kaja Kallas, äußerte sich ebenfalls besorgt. Sie betonte, der Iran dürfe „unter keinen Umständen in den Besitz einer Atomwaffe gelangen“, forderte aber gleichzeitig „eine Rückkehr zur diplomatischen Lösung“. Für Montag wurde ein Sondertreffen der EU-Außenministerinnen und -minister angekündigt.

Der Nahe Osten: Angst vor Flächenbrand

In der Region selbst dominierten Warnungen vor einer weiteren Eskalation. Das saudische Außenministerium erklärte, man sei „zutiefst besorgt“ über die Verletzung der Souveränität des Iran. Der Konflikt müsse dringend durch politische Wege eingedämmt werden. Auch der Irak reagierte besorgt. In einer Erklärung aus Bagdad hieß es, militärische Maßnahmen könnten „niemals den Dialog ersetzen“ – andernfalls drohe ein unkontrollierbarer Flächenbrand.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Reaktion der libanesischen Hisbollah-nahen Kreise. Die schiitische Miliz sprach von einer „unverhohlenen Aggression“ der USA und rief zur „Einheit der Widerstandsachse“ gegen den „zionistischen und amerikanischen Feind“ auf. Im Libanon selbst wächst die Angst, erneut Schauplatz eines Stellvertreterkriegs zu werden.

Israel: Dankbarkeit und Siegesstimmung

Ganz anders das Bild in Israel: Premierminister Benjamin Netanjahu lobte die US-Entscheidung überschwänglich. Trump habe „mit großer Stärke gehandelt“, um dem Iran „die gefährlichsten Waffen der Welt“ zu entreißen. Er sprach von einem „historischen Wendepunkt“ für den Nahen Osten und dankte dem US-Präsidenten in einer offiziellen Videobotschaft im Namen des israelischen Volkes. Israels Außenminister Gideon Sa’ar ging noch weiter und erklärte, Trumps Name werde „ins goldene Buch der Geschichte“ eingetragen.

Auch israelische Militärexperten äußerten sich positiv: Der Angriff habe Israel militärisch und politisch entlastet, da er eine rote Linie markiere, die Teheran nun nicht mehr ungestraft überschreiten könne. Dennoch betonten Offizielle, man bereite sich auf weitere iranische Vergeltungsschläge vor – sowohl direkt als auch durch Stellvertretergruppen wie die Hisbollah.

Russland, China und andere Akteure

Russland reagierte – wie erwartet – kritisch. Das Außenministerium in Moskau sprach von einem „nicht legitimierten Gewaltakt“ und warf den USA vor, den Nahen Osten „weiter in Richtung atomare Katastrophe“ zu treiben. Russland, das in Syrien eng mit dem Iran kooperiert, warnte indirekt vor einem Eingreifen: Man beobachte die Lage „sehr genau“.

Auch chinesische Medien kommentierten ungewöhnlich deutlich: Die USA würden „die Fehler des Irak-Krieges wiederholen“. Peking forderte eine sofortige Rückkehr zur Diplomatie und rief zur Deeskalation auf.

Die Türkei – traditionell zwischen den Fronten – bot sich unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan als Vermittler an. Erdoğan erklärte, ein Dialog zwischen Teheran und Washington sei der „einzige Ausweg“ aus der Krise. Zugleich forderte er ein sofortiges Ende der israelischen Luftangriffe auf iranisches Territorium.

Die Welt zwischen Applaus und Alarmbereitschaft

Selten war die globale Reaktion auf eine militärische Operation der USA so gespalten. Während Israel und konservative Kreise in den USA den Angriff als notwendig und erfolgreich bezeichnen, überwiegt in der restlichen Welt die Sorge: vor einem regionalen Großkrieg, vor nuklearen Risiken, vor einem Rückfall in die Logik vergangener Kriege. Die zentrale Frage bleibt: Wird der Angriff den Iran schwächen – oder stärken, indem er dort nationalistischen Trotz entfacht?

In jedem Fall steht die internationale Diplomatie unter Zugzwang. Die nächsten Tage könnten darüber entscheiden, ob die Welt auf Deeskalation zusteuert – oder sich ein weiterer Konflikt von globaler Tragweite entfaltet.

Teil 6: Strategische und wirtschaftliche Auswirkungen

Neben den dramatischen politischen und militärischen Folgen der US-Angriffe auf iranische Atomanlagen am 22. Juni 2025 werfen die Ereignisse auch einen langen Schatten auf die Weltwirtschaft. Besonders der Ölmarkt, die globale Sicherheitsarchitektur und die Stabilität wichtiger Handelsrouten stehen nun auf dem Prüfstand. Die Frage ist nicht nur, ob sich der Konflikt regional ausweitet – sondern auch, welche wirtschaftlichen Erschütterungen weltweit zu erwarten sind.

Straße von Hormus: Engpass mit globaler Sprengkraft

Im Zentrum der wirtschaftlichen Sorge steht die Straße von Hormus – eine nur rund 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Rund 30 Prozent des weltweit gehandelten Rohöls passieren täglich diesen Seeweg. Eine Blockade, so die Einschätzung zahlreicher Analysten, würde „schlagartig eine globale Energiekrise auslösen“, wie es die Wirtschaftschefin von ntv, Susanne Althoff, formulierte.

Der Iran hatte in der Vergangenheit mehrfach damit gedroht, die Meerenge zu schließen, sollte es zu einem Krieg mit den USA kommen. Bislang ist es nicht zu einer solchen Blockade gekommen. Doch die Nervosität an den Märkten ist spürbar: Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden des Angriffs zogen die Ölpreise an den Börsen in London und New York deutlich an, ehe sie sich unter der Erwartung militärischer Zurückhaltung wieder leicht beruhigten.

Die Straße von Hormus bleibt der wirtschaftliche Zündfunke im Hintergrund jeder Eskalation. Eine gezielte Störung – etwa durch iranische Revolutionsgarden, Seeminen oder Drohnen – könnte nicht nur die Ölversorgung gefährden, sondern auch einen Militärschlag westlicher Staaten nach sich ziehen.

Ölpreise und Weltwirtschaft: Unsicherheit statt Panik

Die unmittelbare Reaktion der Märkte fiel zwar spürbar, aber nicht panisch aus. Experten führen das auf zwei Faktoren zurück: Erstens auf die bisherige Zurückhaltung des Iran, die Straße von Hormus tatsächlich zu blockieren – und zweitens auf die steigende Bedeutung alternativer Versorgungsrouten, etwa aus den USA selbst oder über Pipeline-Projekte aus Zentralasien.

Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch. Ein dauerhafter Preisanstieg auf dem Ölmarkt könnte mittelfristig Inflationsdruck erzeugen, besonders in energieabhängigen Volkswirtschaften. Länder wie Deutschland, Japan oder Indien würden empfindlich getroffen. Gleichzeitig profitierten kurzfristig Staaten wie Saudi-Arabien oder Russland von höheren Rohstoffpreisen – sofern sie nicht selbst in den Konflikt hineingezogen werden.

Auch die Rückversicherungsbranche, Frachtunternehmen und Reedereien meldeten am Sonntag vermehrt Risiken für Schifffahrtsrouten im Persischen Golf. Erste Anbieter kündigten eine Anpassung ihrer Routen oder Prämien an. Sollte die Sicherheitslage weiter kippen, droht ein empfindlicher Anstieg der Transportkosten – mit direkten Folgen für Industrie und Handel weltweit.

US-Militärbasen im Nahen Osten: Potenzielle Zielscheiben

Ein weiteres strategisches Risiko liegt in der massiven amerikanischen Militärpräsenz in der Region. Rund 40.000 US-Soldaten sind aktuell im Nahen Osten stationiert, insbesondere in Bahrain, Katar, Kuwait und dem Irak. Viele dieser Standorte liegen nur wenige Hundert Kilometer von iranischem Territorium entfernt – und sind laut iranischen Militärkreisen „in unmittelbarer Reichweite“.

Bislang hat Teheran keine US-Stützpunkte angegriffen. Doch diese Zurückhaltung könnte sich ändern, sollte es zu weiteren Luftangriffen kommen oder das iranische Regime seine Kontrolle über militante Verbündete verlieren. Besonders gefährlich ist dabei der Irak, wo schiitische Milizen – teils mit Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden – in der Vergangenheit bereits mehrfach US-Einrichtungen attackiert haben.

Ein direkter Angriff auf US-Personal würde die Wahrscheinlichkeit einer massiven Gegenreaktion Washingtons dramatisch erhöhen – mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen. Schon jetzt warnen Beobachter: Sollte auch nur ein einziger US-Soldat bei einem Vergeltungsschlag getötet werden, wäre das „Ende der Zurückhaltung“ erreicht.

Börsen und Märkte: Unklare Signale

Die internationalen Börsen reagierten am Sonntagabend und Montagmorgen uneinheitlich. Während der Ölpreis kurzfristig stieg, gaben die Aktienkurse in den USA, Japan und Europa leicht nach. Investoren flüchteten teilweise in „sichere Häfen“ wie Gold und den US-Dollar – ein klassisches Krisenverhalten.

In der Tech- und Verteidigungsindustrie hingegen wurde mit Zugewinnen gerechnet. Unternehmen wie Raytheon, Lockheed Martin oder Northrop Grumman – allesamt bedeutende Rüstungskonzerne – könnten von einer Fortsetzung des Konflikts profitieren. Gleichzeitig befürchten Analysten, dass eine längerfristige Instabilität im Nahen Osten globale Lieferketten weiter unter Druck setzen könnte – besonders mit Blick auf die ohnehin angespannte geopolitische Lage in China und Russland.

Strategische Gewinner und Verlierer

Die geopolitische Bilanz ist komplex: Israel sieht sich als Gewinner einer US-Militärintervention, die seine sicherheitspolitischen Ziele absichert. Die USA selbst demonstrieren globale Durchsetzungsfähigkeit – müssen dafür aber einen massiven strategischen Einsatz stemmen, der bei Ausweitung schnell zur Belastung werden kann.

Iran wiederum hat wirtschaftlich wenig zu gewinnen – ist aber in der Lage, durch gezielte Drohgebärden große Unsicherheit zu erzeugen. Auch Länder wie der Irak, der Libanon und Syrien könnten durch eine Eskalation wirtschaftlich und politisch weiter destabilisiert werden.

In Europa wiederum wächst die Angst vor einem weiteren externen Schock für Energiepreise und Lieferketten – inmitten einer ohnehin fragilen wirtschaftlichen Erholung.

Globale Märkte im Krisenmodus

Die strategischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Angriffe sind noch nicht voll abschätzbar – aber die Risiken sind offensichtlich. Die Straße von Hormus bleibt ein Pulverfass. Die US-Basen sind potenzielle Auslöser für einen direkten Krieg. Die Märkte reagieren nervös. Und die Weltwirtschaft, ohnehin gezeichnet von multiplen Krisen, ist erneut in Alarmbereitschaft. Es ist der Preis für ein geopolitisches Machtspiel – dessen Ende offen ist.

Teil 7: Die innenpolitische Lage in den USA

Der Angriff auf die iranischen Atomanlagen hat nicht nur globale Spannungen verschärft – er hat auch die innenpolitische Dynamik in den Vereinigten Staaten neu aufgeladen. In einem Wahljahr, in dem Donald Trump um eine zweite Amtszeit kämpft, spaltet der Militäreinsatz das Land. Zwischen patriotischem Schulterschluss und scharfer institutioneller Kritik verläuft eine tiefe innenpolitische Bruchlinie. Während Republikaner mehrheitlich hinter dem Präsidenten stehen, sprechen viele Demokraten von einem gefährlichen Alleingang – und stellen Fragen zur Verfassungsmäßigkeit des Einsatzes.

Republikaner: Rückendeckung für den Oberbefehlshaber

Innerhalb der Republikanischen Partei erhält Trump für den Angriff breite Unterstützung. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, sagte: „Ich stehe zu Präsident Trump. Er hat gehandelt, um das amerikanische Volk zu schützen.“ Auch Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, lobte das „entschlossene Handeln“, das den weltweit „größten staatlichen Terrorunterstützer“ daran hindere, in den Besitz der „tödlichsten Waffen der Welt“ zu gelangen.

Diese Stimmen folgen einer bekannten republikanischen Linie: nationale Sicherheit als oberstes Gut, militärische Stärke als Ausdruck amerikanischer Führungsrolle. Trump nutzt diese Unterstützung offensiv, um sich als „starker Mann“ im Oval Office zu inszenieren – mit einem klaren Gegensatz zu seinem demokratischen Herausforderer, den er bereits als „unsicherheitsfördernden Appeaser“ bezeichnete.

Demokraten: Verfassungsbruch und Amtsenthebungsdebatte

Anders sieht es auf der anderen Seite des politischen Spektrums aus. Alexandria Ocasio-Cortez, eine prominente Vertreterin des linken Flügels, sprach von einem „klaren Bruch der Verfassung“ und forderte ein Amtsenthebungsverfahren. Auch Senator Tim Kaine äußerte sich kritisch: „Die amerikanische Öffentlichkeit ist mehrheitlich gegen einen Krieg mit dem Iran. Trump ignoriert diese Realität und handelt autokratisch.“

Ein zentraler Kritikpunkt: Trump habe den Kongress nicht im Vorfeld konsultiert. Dabei sieht die US-Verfassung vor, dass nur der Kongress das Recht hat, Kriege zu erklären – der Präsident darf nur im Fall unmittelbarer Bedrohung eigenständig militärisch agieren. Kritiker sehen hierin eine bewusste Missachtung demokratischer Kontrollmechanismen.

Auch der demokratische Fraktionsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, eine Sondersitzung einberufen zu wollen, um den Angriff parlamentarisch zu bewerten. Mehrere Juristen sprachen von einem möglichen Bruch des sogenannten War Powers Resolution Act, der den Handlungsspielraum des Präsidenten einschränkt. Ob diese Debatte rechtliche Konsequenzen haben wird, ist offen – politisch ist sie längst entfacht.

Wahlkampfmodus: Patriotismus als Strategie

Trump nutzt den Angriff politisch geschickt. Die Rede im Weißen Haus, die orchestrierte mediale Inszenierung und die rasche Dominanz auf den sozialen Plattformen dienen nicht nur der außenpolitischen Machtdemonstration – sie sollen auch Wählerinnen und Wähler im eigenen Land mobilisieren. Die Botschaft ist klar: Nur ein Präsident Trump schützt Amerika vor atomarer Bedrohung.

In konservativen Medien wie Fox News wurde der Angriff als „mutiger, längst überfälliger Schritt“ gefeiert. Kommentatoren sprachen von einem „historischen Moment“, der zeige, dass „Amerika wieder führt“. Die Militärbilder, das Pathos, die Auftritte mit Uniformierten – all das erinnert bewusst an frühere „Rally around the Flag“-Momente, in denen Präsidenten durch militärisches Handeln innenpolitisch an Popularität gewannen.

Die öffentliche Meinung: Gespalten und fragil

Umfragen der Institute Gallup und YouGov zeigen ein ambivalentes Bild. Etwa 45 Prozent der Amerikaner befürworten den Militärschlag, 48 Prozent lehnen ihn ab, der Rest ist unentschieden. Unter Republikanern liegt die Zustimmung bei fast 80 Prozent – bei Demokraten hingegen bei unter 20 Prozent. Besonders hoch ist die Ablehnung bei jüngeren Wählerinnen und Wählern sowie in städtischen Ballungszentren.

Ein bemerkenswerter Aspekt: Die Mehrheit der Befragten befürchtet eine Eskalation des Konflikts und glaubt nicht, dass der Iran durch den Angriff langfristig von der Entwicklung einer Atombombe abgehalten wird. Hier zeigt sich: Selbst wenn der Schlag kurzfristig Zustimmung generiert, bleibt seine langfristige Wirksamkeit in der Bevölkerung umstritten.

Verfassungsrechtler warnen: Präzedenzfall mit Risiko

Mehrere Verfassungsrechtler warnten unterdessen vor einem gefährlichen Präzedenzfall. Sollte Trump durchkommen, ohne den Kongress einbezogen zu haben, könnte dies zukünftigen Präsidenten ein ähnliches Vorgehen erleichtern – mit unkalkulierbaren Folgen für das Gleichgewicht der Gewalten in den USA.

Auch ehemalige Sicherheitsberater äußerten sich skeptisch. „Der Angriff war technisch brillant, politisch riskant und verfassungsrechtlich fragwürdig“, schrieb etwa der frühere Nationale Sicherheitsberater Tom Donilon in einem Beitrag für Foreign Policy. „Er wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet.“

Eine Nation im Ausnahmezustand

Die innenpolitischen Auswirkungen des Angriffs auf den Iran sind tiefgreifend. Donald Trump hat einen außenpolitischen Konflikt zur innenpolitischen Arena gemacht – mit dem Ziel, seine Präsidentschaft zu festigen. Ob ihm das gelingt, hängt nicht nur vom militärischen Verlauf der nächsten Tage ab, sondern auch davon, ob ihm die öffentliche Meinung und die Verfassungsinstitutionen folgen. Sicher ist nur: Amerika ist erneut gespalten – zwischen Machtanspruch und Verfassungsauftrag, zwischen Kriegslust und Kriegsangst.

Teil 8: Historischer Kontext – Das iranische Atomprogramm und die „rote Linie“

Um die Dimension des US-Angriffs auf die iranischen Atomanlagen in der Nacht zum 22. Juni 2025 vollständig zu erfassen, ist ein Blick in die Geschichte unumgänglich. Denn die aktuellen Ereignisse stehen in einer langen Reihe geopolitischer Spannungen, diplomatischer Bruchlinien und strategischer Täuschungen rund um das iranische Atomprogramm. Es ist ein Konflikt, der über Jahrzehnte gewachsen ist – und in dem der Westen mehrfach definierte, was als „rote Linie“ gelten soll. Der Angriff auf Fordo, Natans und Isfahan markiert nun offenbar den Moment, in dem diese Linie endgültig überschritten wurde.

Die Anfänge: Vom zivilen Programm zur atomaren Verdächtigung

Das iranische Atomprogramm geht auf die 1950er-Jahre zurück – ursprünglich initiiert mit Hilfe der USA im Rahmen des „Atoms for Peace“-Programms. Nach der Islamischen Revolution 1979 brach der Westen jedoch jegliche Kooperation ab. Während der Iran beteuert, sein Programm diene ausschließlich zivilen Zwecken, äußern westliche Staaten spätestens seit Anfang der 2000er-Jahre den Verdacht, Teheran verfolge militärische Ambitionen – verdeckt und gezielt.

Im Zentrum der internationalen Besorgnis standen von Beginn an drei Schlüsselanlagen: Natans (für die Urananreicherung), Isfahan (für die Uranumwandlung) und Fordo – eine unterirdische Anlage, deren Existenz 2009 durch westliche Geheimdienste aufgedeckt wurde und die als besonders schwer angreifbar gilt. Spätestens mit ihrer Entdeckung wurde klar: Der Iran verfügt über die Fähigkeit, tief im Berg geschützte Infrastruktur aufzubauen – ein entscheidender Schritt in Richtung nukleare Unabhängigkeit.

Diplomatie, Sanktionen, Täuschung

In den Jahren nach 2005 intensivierten sich die internationalen Bemühungen, das iranische Atomprogramm durch Sanktionen und Verhandlungen einzudämmen. Die IAEA (Internationale Atomenergiebehörde) stellte wiederholt fest, dass Iran Inspektoren den Zugang erschwerte und nukleares Material über erlaubte Grenzen hinweg anreicherte.

2015 schien ein historischer Durchbruch gelungen: Das Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – auch bekannt als Iran-Atomabkommen – wurde unter Barack Obama mit Teheran ausgehandelt. Der Iran verpflichtete sich, sein Atomprogramm drastisch zu reduzieren, im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Doch 2018 kündigte Donald Trump das Abkommen einseitig auf – mit der Begründung, es sei „der schlechteste Deal aller Zeiten“.

Ab diesem Zeitpunkt intensivierte der Iran schrittweise seine Urananreicherung erneut – zunächst unterhalb der Schwelle zur Waffenfähigkeit, später in Bereichen, die Beobachter als „besorgniserregend“ einstuften. Der schleichende Zerfall des JCPOA war damit besiegelt. Trump begründete seinen Kurs mit der Annahme, der Iran sei nur durch maximalen Druck – ökonomisch und militärisch – zu stoppen.

Die „rote Linie“ Fordo

Keine Anlage symbolisiert die nukleare Herausforderung des Iran so sehr wie Fordo. In einem unterirdischen Komplex tief in den Bergen südlich von Teheran gelegen, wurde sie eigens so konstruiert, dass herkömmliche Angriffe wirkungslos verpuffen. Für Israel galt Fordo stets als „nicht erreichbar“ – und damit als strategischer Albtraum.

Bereits 2012 wurde öffentlich bekannt, dass die USA an einer neuartigen bunkerbrechenden Bombe arbeiten – der GBU-57A/B. Ihr einziger Zweck: extrem geschützte Ziele wie Fordo angreifen zu können. Doch der Einsatz dieser Waffe blieb lange hypothetisch. Die Botschaft war dennoch klar: Sollte Fordo zu einem Zentrum waffentauglicher Anreicherung werden, sei dies die rote Linie, die den Westen zum Handeln zwinge.

Dass die USA nun – nach Jahren der Drohungen – tatsächlich sechs dieser Bomben auf Fordo abwarfen, markiert nicht nur ein militärisches Novum, sondern auch das Überschreiten eines lange gefürchteten Schwellenpunkts. „Fordo ist verschwunden“, schrieb Trump triumphierend auf Truth Social – eine Nachricht von symbolischer Wucht.

Israel als Taktgeber der Eskalation

Die US-Angriffe stehen auch im Kontext der israelischen Militärstrategie. Schon Wochen vor dem 22. Juni hatte Israel begonnen, gezielte Luftangriffe auf iranische Atomanlagen und Raketendepots durchzuführen – beginnend mit einem massiven Schlag am 13. Juni. Während Israel technisch nicht in der Lage war, Fordo zu zerstören, galt die Erwartung, dass die USA im Fall einer Eskalation eingreifen würden – eine Erwartung, die sich nun erfüllt hat.

Die strategische Partnerschaft zwischen den USA und Israel ist dabei nicht neu – doch Trumps Eingreifen verschiebt den Charakter dieses Bündnisses. Der militärische Schulterschluss wurde zum offenen Kriegseintritt, begründet mit dem Ziel, „die nukleare Bedrohung durch den größten Terrorsponsor der Welt zu beenden“.

Die nordkoreanische Parallele

Viele Sicherheitsexperten ziehen inzwischen Parallelen zu einem anderen Staat mit nuklearen Ambitionen: Nordkorea. Während der Iran nun militärisch angegriffen wurde, blieb Pjöngjang stets unangetastet – obwohl es de facto über funktionierende Atomwaffen verfügt. Die Schlussfolgerung, so warnen Analysten: Wer eine Atombombe besitzt, ist unangreifbar. Wer sich auf Verhandlungen einlässt, wird am Ende bombardiert.

Ein gefährlicher Präzedenzfall, der Teheran darin bestärken könnte, den Weg zur Atombombe nun erst recht zu beschreiten – nicht trotz, sondern wegen des Angriffs. Die Logik: Nur eine atomare Abschreckung garantiert Überleben.

Das Scheitern der Diplomatie

Die Geschichte des iranischen Atomprogramms ist auch eine Geschichte verpasster Chancen. Immer wieder gab es diplomatische Fenster, die sich öffneten – nur um kurze Zeit später durch neue Eskalationen, Machtwechsel oder strategisches Misstrauen geschlossen zu werden. Der Angriff auf Fordo mag militärisch präzise gewesen sein – politisch markiert er das Eingeständnis, dass die bisherigen Mittel der Eindämmung gescheitert sind.

Ob der Angriff den Iran dauerhaft schwächt – oder ihn auf den Pfad endgültiger Aufrüstung treibt –, ist noch nicht abzusehen. Doch die rote Linie wurde überschritten. Und mit ihr das Vertrauen in ein System der globalen Kontrolle, das auf Transparenz, Druck und Dialog setzte – statt auf Bomben.

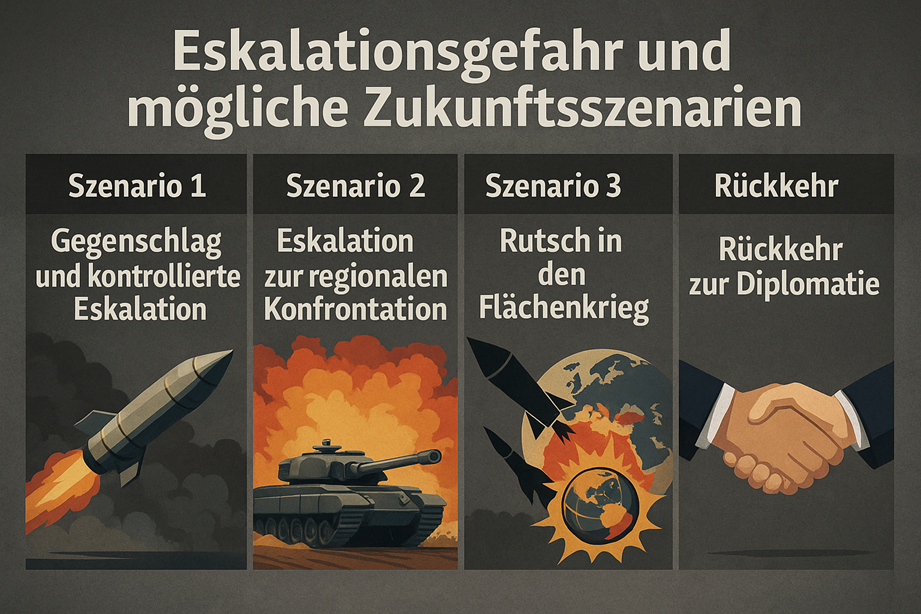

Teil 9: Eskalationsgefahr und mögliche Zukunftsszenarien

Mit dem massiven US-Angriff auf drei zentrale iranische Atomanlagen steht die Welt erneut an der Schwelle einer unkontrollierbaren Eskalation. Die Luftschläge markieren nicht nur den Eintritt der USA in den bereits seit Wochen tobenden Iran-Israel-Konflikt – sie reißen auch eine geopolitische Schneise, deren Folgen kaum absehbar sind. Militärisch, diplomatisch und strategisch ist nun fast alles möglich: von begrenzten Gegenschlägen bis hin zum regionalen Großkrieg oder gar einem Flächenbrand mit globaler Beteiligung.

Szenario 1: Gegenschlag und kontrollierte Eskalation

Das wahrscheinlichste Kurzfristszenario besteht in einer gezielten iranischen Vergeltung, die bewusst unterhalb der Schwelle eines umfassenden Kriegs bleibt. Denkbar sind:

- Raketen- oder Drohnenangriffe auf israelisches Gebiet (wie bereits geschehen),

- koordinierte Attacken durch proiranische Milizen im Irak oder in Syrien auf US-Stützpunkte,

- Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen in Israel oder den USA.

Diese Form der Eskalation würde es Teheran ermöglichen, innenpolitisch Stärke zu zeigen, ohne die volle militärische Konfrontation mit Washington zu riskieren. Die USA wiederum könnten – je nach Ausmaß des iranischen Gegenschlags – auf weitere Angriffe verzichten, um eine politische Lösung nicht zu gefährden.

Doch dieses Gleichgewicht ist fragil. Ein einziger Angriff mit Todesopfern auf US-Personal könnte die Schwelle zu einem offenen Krieg überschreiten.

Szenario 2: Eskalation zur regionalen Konfrontation

Weniger wahrscheinlich, aber deutlich bedrohlicher, ist die regional ausgedehnte Eskalation:

- Der Iran greift US-Stützpunkte direkt und großflächig an,

- Die USA starten daraufhin weitere Luftangriffe – etwa auf Kommandozentralen oder Raketendepots,

- Israel nutzt die Gelegenheit, um umfassend gegen die Hisbollah im Libanon oder iranische Stellungen in Syrien vorzugehen,

- Die Huthi-Rebellen im Jemen oder Milizen in Gaza eröffnen weitere Fronten im Namen des „Widerstands gegen den Westen“.

Ein solcher Flächenbrand würde eine Vielzahl von Staaten direkt oder indirekt in den Konflikt hineinziehen. Die Straße von Hormus könnte geschlossen werden, Luft- und Seewege wären akut gefährdet, der globale Ölpreis würde explodieren. Auch Russland und China müssten dann Position beziehen – und der Westen stünde vor der Herausforderung, ein militärisches Engagement in gleich zwei Regionen (Ukraine und Nahost) auszubalancieren.

Szenario 3: Rutsch in den Flächenkrieg

Ein drittes, hochgefährliches Szenario wäre der Abrutsch in einen unkontrollierten Krieg, ausgelöst durch:

- Fehlkalkulationen auf beiden Seiten,

- eigenmächtige Angriffe durch nicht kontrollierbare Akteure (z. B. schiitische Milizen im Irak),

- einen Raketenangriff mit zivilen Massenopfern,

- oder durch ein israelisches Ziel, das vom Iran als „Existenzeingriff“ gewertet wird.

In diesem Fall wäre ein direkter US-Einsatz in großem Stil denkbar – auch am Boden. Ein solcher Krieg könnte Wochen oder Monate dauern und nicht nur Iran und Israel zerstören, sondern die gesamte Region destabilisieren: Irak, Libanon, Syrien, Jordanien, selbst Golfstaaten wie Katar oder Bahrain wären betroffen. Flüchtlingsströme, Cyberkrieg, massive Terrorgefahr im Westen wären denkbare Folgen.

Ein solches Szenario wäre nicht nur ein regionaler Krieg – es wäre ein geopolitisches Beben, das eine neue Ära des Konflikts einläuten würde. Die Folgen für Weltwirtschaft, Energieversorgung, Sicherheit und Diplomatie wären epochal.

Szenario 4: Rückkehr zur Diplomatie

So unwahrscheinlich es momentan erscheinen mag – auch eine Rückkehr zur Diplomatie ist denkbar. Denkbare Mechanismen:

- Ein Waffenstillstandsangebot durch Dritte, etwa durch die Türkei, China oder europäische Staaten,

- ein UN-Vermittlungsversuch, der durch eine Sondersitzung des Sicherheitsrats vorbereitet wird,

- ein geheimes Treffen zwischen US- und iranischen Diplomaten, wie es schon während der Obama-Ära geschah.

Dieses Szenario setzt jedoch mehrere Voraussetzungen voraus: innenpolitische Stabilität im Iran, keine unmittelbaren Gegenschläge, sowie politischer Wille in Washington, vom Eskalationspfad abzurücken. Auch müsste Israel eingebunden werden – und gleichzeitig auf eigene Präventivschläge verzichten. Es wäre ein diplomatischer Drahtseilakt.

Eskalationsdynamik: Die eigentliche Gefahr

Das Hauptproblem aller Szenarien: Die Situation folgt nicht mehr einem klaren Drehbuch. Der Krieg folgt einer Eskalationsdynamik, die sich auch politischer Kontrolle entziehen kann. Je mehr Akteure beteiligt sind – USA, Iran, Israel, Milizen, Verbündete –, desto größer wird das Risiko, dass einzelne Entscheidungen irreversible Kettenreaktionen auslösen. Besonders problematisch: Das iranische Regime steht nach Führungswechseln unter Druck, ebenso Donald Trump – beide könnten militärische Stärke als Überlebensstrategie begreifen.

Rolle Europas: Zuschauer oder Vermittler?

Europa befindet sich in einer undankbaren Rolle. Die diplomatischen Netzwerke mit Teheran bestehen, ebenso wie wirtschaftliche Verbindungen. Doch der Einfluss ist begrenzt, solange Washington militärisch agiert und sich nur bedingt abstimmt. Kanzler Friedrich Merz, Präsident Macron und Premier Starmer bemühen sich derzeit um Vermittlung – aber es fehlt an Hebeln.

Gleichzeitig könnten europäische Interessen massiv tangiert werden: Ölversorgung, Handelswege, Terrorgefahr, Flüchtlingsbewegungen. Ohne eigene Einflussnahme wird Europa vom Beobachter zum Betroffenen.

Alles hängt am seidenen Faden

Die kommenden Tage entscheiden darüber, welches dieser Szenarien Wirklichkeit wird. Die Eskalationsgefahr ist real – und sie ist nicht allein abhängig von rationalen Entscheidungen, sondern auch von Emotionen, innenpolitischen Zwängen und historischen Feindbildern. Trump sprach von einem „historischen Moment“. Ob dieser Moment in die Geschichte als Wendepunkt zum Frieden oder als Startschuss für einen neuen Nahostkrieg eingeht, entscheidet sich jetzt.

Teil 10: Kommentar & Analyse – Ein Angriff mit weitreichenden Folgen

Der 22. Juni 2025 markiert mehr als nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Nahostkonflikts. Die US-Angriffe auf Irans zentrale Atomanlagen sind ein geopolitischer Paukenschlag – militärisch, diplomatisch und symbolisch. Es war nicht nur ein strategischer Schlag gegen die Urananreicherung des Iran, sondern auch eine bewusste Zäsur in der internationalen Ordnung. Was als „spektakulärer Erfolg“ von Präsident Trump gefeiert wird, ist in Wahrheit der Ausdruck eines historischen Scheiterns: des Scheiterns von Abschreckung, Diplomatie und langfristiger Konfliktvermeidung.

Die Bombe, die Vertrauen zerstörte

Mit dem Einsatz bunkerbrechender Bomben gegen tief unter der Erde geschützte Ziele hat die US-Regierung eine neue Schwelle überschritten. Es war das erste Mal, dass diese Waffen real im Krieg eingesetzt wurden – und das gegen eine Nation, die sich offiziell nicht im Krieg mit den USA befindet. Das Ziel: Irans Fähigkeit zur Herstellung einer Atombombe zu zerstören. Der Preis: das Zerbrechen jeglicher verbleibender diplomatischer Brücken.

Denn auch wenn die USA den Iran in den Verhandlungen zur Rückkehr zwingen wollen, ist kaum vorstellbar, dass Teheran nach diesem Angriff ausgerechnet jenen Staaten Vertrauen entgegenbringt, die es gerade bombardierten. Die Logik, wonach militärischer Druck zu Kooperation führt, ist in der Geschichte nur selten aufgegangen. Im Gegenteil: Der Angriff könnte jene in Teheran stärken, die von Anfang an gegen jede Form von Verhandlungen waren.

Trumps Strategie: Sicherheit durch Stärke – oder durch Eskalation?

Präsident Trump hat mit diesem Angriff mehr erreicht als viele seiner Vorgänger – militärisch betrachtet. Doch zugleich hat er einen hochgefährlichen Präzedenzfall geschaffen: Er hat gezeigt, dass die USA bereit sind, außerhalb eines UN-Mandats, ohne Zustimmung des Kongresses und ohne Rücksicht auf internationale Appelle, militärische Gewalt anzuwenden. Das wird weit über Teheran hinaus registriert – in Moskau, in Peking, in Nordkorea.

Trumps Kalkül folgt dem altbekannten Muster: Stärke zeigen, Gegner einschüchtern, innenpolitisch punkten. Doch was auf dem Schlachtfeld wie ein Erfolg aussieht, kann langfristig strategische Instabilität erzeugen. Denn die Lektion für andere Staaten könnte lauten: Nur wer bereits über nukleare Waffen verfügt, ist sicher vor Angriffen – eine Katastrophe für die globale Nichtverbreitungspolitik.

Die neue Unordnung

Die geopolitische Ordnung, wie sie über Jahrzehnte nach dem Kalten Krieg bestand, war brüchig – aber berechenbar. Der Angriff vom 22. Juni ist nun Teil eines Paradigmenwechsels: Weg von Multilateralismus und Konfliktvermeidung – hin zu Präventivschlägen, Alleingängen und Machtdemonstrationen. Der Westen, der sich auf die regelbasierte Ordnung beruft, hat mit diesem Angriff einen normativen Verlust erlitten. China und Russland werden ihn propagandistisch ausschlachten – und dabei nicht ganz Unrecht haben.

Zugleich ist die internationale Diplomatie blockiert: Die USA stehen als Angreifer da, der Iran als Opfer – und beide sind zugleich hochgerüstete, kriegsbereite Akteure mit wenig Spielraum für Dialog. Die UNO wirkt erneut ohnmächtig, Europa handlungsarm, regionale Mächte wie Saudi-Arabien oder die Türkei unberechenbar.

Hoffnung? Nur über Umwege

Und doch bleibt ein Rest Hoffnung – nicht in der Konfrontation, sondern in der Erkenntnis. Die Welt hat in den letzten Tagen gesehen, wie gefährlich leicht ein regionaler Konflikt in einen Flächenbrand umschlagen kann. Vielleicht ist genau diese Gefahr der Hebel, den kluge Diplomatie braucht, um neue Gesprächskanäle zu öffnen.

Auch innerhalb der USA und Irans gibt es Stimmen, die eine Rückkehr zur Diplomatie fordern – wenn auch leise. Es wird davon abhängen, ob diese Stimmen in den kommenden Wochen lauter werden – und ob es Politiker gibt, die bereit sind, auf sie zu hören.

Historischer Tag – mit offenem Ausgang

Der 22. Juni 2025 wird in die Geschichte eingehen – als Tag, an dem ein amerikanischer Präsident entschied, eine tief unterirdische Nuklearanlage in einem souveränen Staat zu bombardieren. Es war ein Angriff mit technologischer Präzision – und mit maximalem politischen Risiko. Was bleibt, ist eine Welt, die wieder ein Stück unsicherer geworden ist. Eine Region, die erneut am Abgrund steht. Und ein Iran, der nicht bezwungen, sondern provoziert wurde.

Ob dieser Tag der Beginn eines neuen Friedens oder der Vorbote eines großen Krieges war, ist noch offen. Doch eines ist klar: Die nächste Phase dieses Konflikts hat längst begonnen.